Le dallage sur terre-plein représente une solution économique pour construire une maison, à condition de bien maîtriser sa mise en œuvre. Même les ouvrages les plus solides peuvent présenter des faiblesses, notamment lorsqu'ils reposent sur un sol inadapté. Un dallage sur terre-plein mal conçu peut se fissurer ou s’affaisser si le sol n’a pas été correctement préparé. C’est pourquoi une étude géotechnique sérieuse est indispensable avant le début du projet. Le sol doit être considéré comme une interface avec votre maison, et non comme un simple support inerte.

- Le problème : « Le dallage sur terre-plein est une solution économique, il faut plutôt faire un vide sanitaire. »

- La solution : « Nous avons opté pour un dallage sur terre-plein avec isolation intégrée dans la dalle. »

- La solution optimale : « Nous avons choisi un dallage sur terre-plein, intégré l'isolation dans la dalle, réalisé une étude géotechnique sérieuse et dimensionné la structure en conséquence. »

L’innovation réelle dans le dallage ne réside pas dans un béton futuriste, mais dans la capacité à intégrer la gestion du radon et l’isolation thermique dès la conception, sans transformer votre maison en une forteresse déconnectée des enjeux écologiques.

-

Peut-on sérieusement penser qu’un volume d’air stagnant est plus solide que le sol qui soutient votre maison depuis des millions d’années ?

-

Il s’agit bien d’un dallage sur terre-plein (et non d’une simple dalle).

- L’isolation est intégrée dans la dalle (et non placée sous la dalle).

- Une étude géotechnique sérieuse a été réalisée.

- Le dimensionnement a été adapté en conséquence.

L’innovation véritable dans le dallage est donc cette intégration technique, garantissant durabilité et performance écologique.

Nous préparons un article très complet sur ce sujet.

Réseaux sociaux : N’hésitez pas à poser vos questions en commentaires.

Linkedin : Lien en premier commentaire.

Facebook : Lien en premier commentaire.

Instagram : Lien en story à la Une.

Dallage sur Terre-Plein : Le socle invisible de votre sérénité architecturale

Qu'est-ce qu'un dallage sur terre-plein ? Déconstruire l'évidence

Oubliez les définitions masticatoires du BTP, je vous livre ici la réalité nue : le dallage sur terre-plein consiste à couler une dalle en béton directement sur un sol naturel préparé, sans artifice ni fondation supplémentaire. Ce dispositif structurel est l'épine dorsale de la maison individuelle, assurant le lien entre le sol et les murs de façade. Pourtant, avouons-le, le sol n'est pas ce support inerte que l'on croit. Il vit, évolue, se compacte, parfois trahit par un tassement redoutable ceux qui n'ont pas pris soin de sonder son humeur géotechnique. Mais qui ose encore croire que la performance d'une dalle dépend du hasard du terrain ?

« Si j'avais eu un euro pour chaque fois qu'un client pensait que le 'sol, c’est du solide', j'aurais troqué mon casque contre une villa à Ibiza… » — citation fictive mais si juste d’un maître d’œuvre désabusé.

Pourquoi opter pour un dallage sur terre-plein ? Avantages et nuances pour votre maison

Le dallage sur terre-plein est adulé (trop ?) pour sa simplicité apparente. Oui, il peut offrir des bénéfices concrets — à condition de ne pas sacrifier les détails techniques sous prétexte d’économies immédiates.

Les avantages principaux :

- Coût initial réduit : généralement 20 à 35 % moins cher que les alternatives structurelles plus complexes.

- Stabilité thermique accrue : la masse du béton tempère naturellement les variations saisonnières s'il est correctement isolé.

- Mise en œuvre rapide : pas besoin de murs porteurs intermédiaires ou d'accès technique complexe.

- Limitation des risques de tassement (si étude de sol préalable), grâce au contact direct avec un sol bien préparé.

Cependant, mal isolée, la dalle peut devenir un nid à ponts thermiques ; mal drainée, elle favorise l’humidité sous vos pieds.

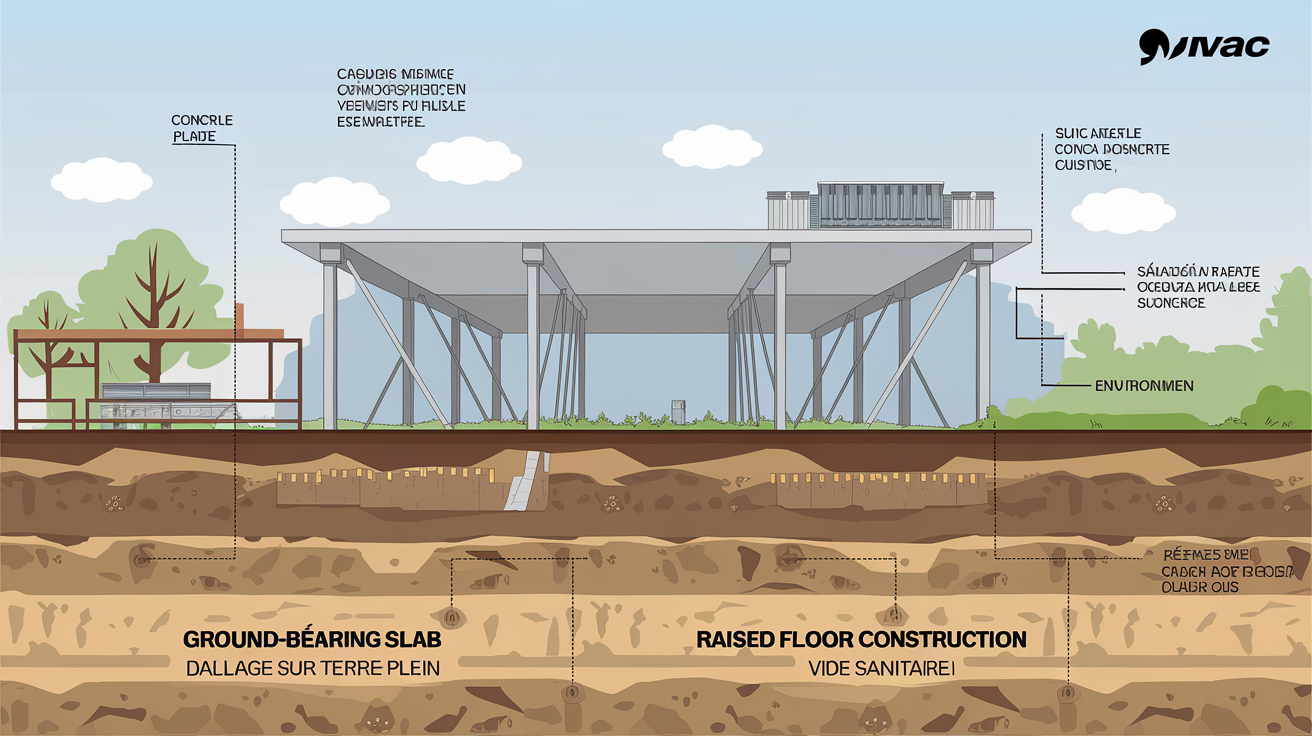

Terre-plein ou vide sanitaire : un choix déterminant pour votre construction

Il est important de bien comprendre les impacts sur la vie quotidienne et la maintenance avant de choisir son système de fondation. Ignorer les différences fondamentales entre un dallage sur terre-plein et un vide sanitaire serait imprudent. Voici un tableau synthétique pour clarifier ces différences :

| Critères | Dallage sur terre-plein | Vide sanitaire |

|---|---|---|

| Coût initial | Faible | Plus élevé (terrassements, murs) |

| Isolation thermique | Bonne si isolation intégrée | Très bonne si plancher isolé |

| Gestion humidité/radon | Risque si drainage ou étanchéité négligés | Contrôle facilité par ventilation |

| Accessibilité technique | Aucune après coulage | Accès facile aux réseaux |

| Maintenance/réparation | Complexe et intrusive | Intervention aisée via vide sanitaire |

| Risques de tassement | Dépend fortement du sol | Moindre car structure indépendante |

| Adaptation terrain incliné | Limitée | Excellente |

Le point clé : sur un terrain plat, sain et bien drainé, le terre-plein est une excellente solution. En revanche, en zone humide ou sur sol instable, un vide sanitaire offre plus de sérénité et de flexibilité technique.

Le béton, l’âme du dallage : maîtriser sa mise en œuvre et les normes (DTU 13.3)

Choisir le bon béton : dosage, résistance et rapport eau/liant, une alchimie délicate

Il est important de ne pas commander un « béton standard » sans réflexion. Pour un dallage sur terre-plein, il faut choisir entre un béton non armé (adapté à certains usages domestiques peu sollicités) et un béton armé (indispensable pour des constructions plus exigeantes). La classe C25/30 est recommandée car elle offre une résistance à la compression adaptée à la plupart des maisons individuelles, ni surdimensionnée ni insuffisante.

Le dosage du ciment est crucial : entre 280 kg/m³ (usage courant) et 400 kg/m³ (pour dalle carrossable ou exigences élevées). Il est essentiel de respecter strictement le rapport eau/liant selon la norme NF EN 206-1, sous peine d’obtenir un béton cassant ou trop fluide, favorisant la fissuration. La consistance recommandée est S3/S4 pour faciliter la mise en place.

Critères clés : type de béton selon usage (non armé ou armé), dosage de ciment adapté à l’effort attendu, contrôle strict du rapport eau/liant, et choix d’une classe C25/30 minimum pour assurer durabilité et portance.

Couler et curer : l’étape décisive pour une dalle sans défauts

L’art du coulage est primordial : les erreurs sont irréversibles et visibles à vie. Voici les étapes clés pour éviter que votre dalle ne devienne un patchwork de fissures, témoins d’un travail bâclé :

- Préparation méticuleuse du support (niveau stable et propre)

- Positionnement précis des coffrages ou repères périphériques

- Coulage du béton en couches régulières, sans interruption prolongée

- Répartition homogène à l’aide d’une règle vibrante ou taloche mécanique

- Surfaçage dès que le béton commence à prendre mais reste malléable

- Démoulage prudent après prise initiale suffisante

- Cure rigoureuse immédiatement après finition : bâchage humide ou application d’un produit de cure pour maintenir l’humidité pendant au moins 7 jours (minimum indispensable contre le retrait précoce)

Anecdote : un entrepreneur a bâclé la cure pour « gagner du temps ». Résultat : fissures précoces sur toute la surface. Depuis, il s’est reconverti dans la vente de sandwiches…

Joints de dilatation et calepinage : la respiration contrôlée de votre dallage

Un point essentiel : les joints, souvent négligés, sont indispensables. Un dallage sans joints est voué à l’échec esthétique et structurel.

Les joints de dilatation absorbent les déformations liées aux variations thermiques. Ils doivent être placés tous les 40 m² maximum (voire moins selon la configuration), idéalement à l’aplomb des refends ou séparations structurelles. Le matériau recommandé est un mastic élastomère associé à un profilé en PVC ou aluminium.

Le calepinage prévoit un fractionnement rationnel de la dalle, avec un traçage rigoureux tenant compte de la forme du local, des obstacles et des exutoires mécaniques.

Cela peut sembler superflu, mais demandez aux propriétaires qui subissent des fissures en réseau sous leur parquet neuf.

L’avis tranché de Noéline Chevreuil :

Peut-on sérieusement négliger les joints sous prétexte d’économie ? C’est comme exposer un tableau au soleil direct par ignorance… Les désordres ne pardonnent pas ce type d’arrogance technique.

Le DTU 13.3 : la référence technique pour un dallage conforme

Ignorer le DTU 13.3 revient à prendre un risque important sur le confort et la durabilité de votre dalle en béton. Ce document réglementaire impose des prescriptions essentielles : épaisseurs minimales selon l’usage, dosage des armatures (section minimale 5 cm²/m par sens pour béton armé), positionnement précis des joints, et interfaces avec isolants ou barrières anti-pollution.

Il regroupe aussi des références normatives complémentaires (NF EN 206‑1, NF P11-213-3, DTU 21) parfois méconnues même des professionnels.

« Toute dérogation injustifiée aux prescriptions du DTU 13.3 constitue une prise de risque manifeste mettant en cause la durabilité et la sécurité des ouvrages en service. » — extrait synthétisé DTU 13.3.

Affaissement, humidité, radon : anticiper les défis du dallage sur terre-plein

Même les ouvrages les plus solides peuvent présenter des faiblesses. Le dallage sur terre-plein ne fait pas exception. Il est important de reconnaître que les désordres peuvent survenir. Si vous pensez que le béton coulé est invulnérable, lisez ce qui suit.

Affaissement du dallage : comment réagir face à un sol défaillant ?

L’affaissement du dallage sur terre-plein est un problème fréquent, souvent évitable, mais redouté par ceux qui choisissent cette solution pour sa simplicité.

Les principales causes d'affaissement sont :

- Absence ou mauvaise réalisation de l’étude géotechnique, conduisant à une méconnaissance des réactions du sol.

- Mauvaise préparation du sol (compactage insuffisant, hétérogénéité, présence de couches instables comme le gypse ou l’argile).

- Tassement différentiel entre zones porteuses et points faibles (par exemple, réseaux mal remblayés sous la dalle).

- Infiltration d’eau provoquant la dissolution ou la migration des fines sous-jacentes.

La réparation débute toujours par un diagnostic expert (géotechnicien ou bureau d’étude structure). Les solutions varient de la reprise localisée (injection de résine expansive ou mortier) à la réfection complète si le sol s’est effondré. Bricoler sans cette analyse est une garantie de sinistralité.

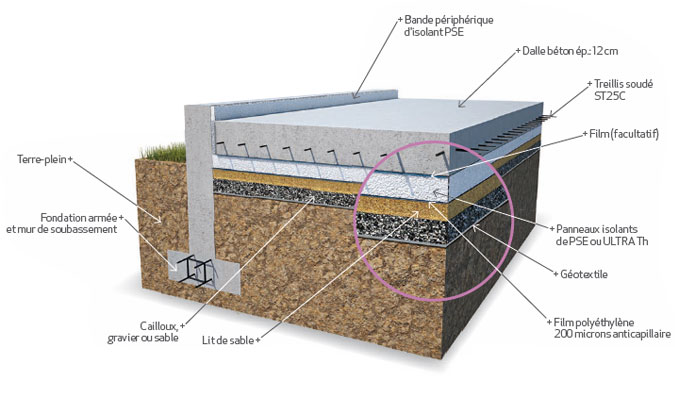

Gestion de l’humidité et écran antipollution : protéger l’invisible

L’humidité peut s’infiltrer par des voies invisibles, il est donc nécessaire d’agir efficacement. La migration capillaire peut transformer votre dalle en éponge si les précautions techniques ne sont pas respectées, entraînant des dégâts importants.

Les trois éléments essentiels pour lutter contre l’humidité :

- Film polyéthylène (polyane) : barrière anticapillaire et pare-vapeur placée sous la dalle pour bloquer les remontées d’humidité vers le béton et les revêtements.

- Dalle flottante/désolidarisée : couche isolante continue entre le béton et la finition, limitant les risques liés aux mouvements différentiels.

- Barrière capillaire : mise en place lors du montage des murs pour stopper la migration ascendante d’humidité depuis le sol périphérique.

Ce n’est pas une option, mais une nécessité pour assurer la pérennité de l’ouvrage. Anecdote personnelle : j’ai visité une maison où l’économie sur le polyane a conduit à des moisissures dès la première saison humide, avec un parquet à remplacer au bout de 18 mois.

Le radon : une menace silencieuse et des solutions concrètes

Le radon est un gaz radioactif naturel, notamment présent dans le sous-sol breton, souvent ignoré mais responsable chaque année de pathologies évitables chez les occupants de maisons modernes trop étanches. Ignorer ce risque serait irresponsable.

Les solutions éprouvées pour un dallage sur terre-plein sont :

- Renforcer l’étanchéité à l’air entre le sol et la dalle avec une membrane continue et soignée.

- Installer un système de dépressurisation sous-dalle pour extraire activement le radon avant qu’il n’entre dans l’habitat, via un grillage drainant relié à une sortie technique ou un puits ventilé passif/actif.

- Effectuer une surveillance régulière par mesure, avec un auto-diagnostic facilité par RadonBretagne.fr.

f• Prévoyez systématiquement un film étanche sous toute dalle sur terre-plein.

7f• Soignez chaque interface avec murs et réseaux — aucun passage d’air parasite toléré.

7f• Si construction en zone à risque : installez un système de dépressurisation dès la phase chantier. Correction après coup = coût multiplié par 10…

Seul celui qui anticipe ces défis peut espérer un ouvrage durable. Les autres reliront cet article lorsque leur parquet sera endommagé ou que leur compteur Geiger s’affolera.

Dallage sur terre-plein : conseils d’un architecte pour un ouvrage durable

Pour résumer l’essence du dallage sur terre-plein : un ouvrage invisible ne doit jamais être négligé. Ce n’est pas une simple dalle de béton sous vos pieds, mais la base où chaque défaut reflète des choix techniques, bons ou mauvais. Tout commence par l’étude du sol : refuser ce diagnostic, c’est s’exposer à des sinistres pour les décennies à venir.

Ensuite, il faut respecter scrupuleusement les interfaces (sols, murs désolidarisés, réseaux), superposer les couches techniques (film anti-radon, isolation placée à l’endroit pertinent) et appliquer rigoureusement les prescriptions du DTU 13.3. Aucun geste n’est accessoire : dosage du béton, cure méticuleuse, calepinage réfléchi… C’est dans ces détails que réside la véritable maîtrise du métier.

« Dans le grand ballet de la construction, la dalle est le premier pas, celui qui donne le ton à l’ensemble de la symphonie. »

J’ai vu trop d’architectes ignorer la poésie cachée dans cette ingénierie brute. Pourtant, en écoutant le langage des matériaux et en anticipant les caprices invisibles — humidité sournoise, radon perfide, tassement insidieux — votre dalle devient une œuvre pérenne et silencieuse. Peut-on espérer mieux qu’une création qui ne se fait remarquer que par sa fidélité au temps ? C’est ce que j’appelle un art discret, mais souverain.