La céramique est sans doute le matériau le plus fascinant que l’humanité ait inventé. Avouons-le, on n’en pense pas moins : quiconque ose avancer que la céramique est un matériau ennuyeux n’a sans doute jamais rencontré une porcelaine de Limoges ou un grès technique dernier cri. Et pour cause : la céramique est bien plus qu’un simple matériau. Elle est une conversation millénaire entre l’homme et la terre, qui raconte l’histoire du monde. Une histoire faite d’échanges entre civilisations, de révolutions techniques, d’innovations scientifiques et artistiques. Une histoire qu’on ne peut comprendre qu’en l’écoutant avec l’oreille d’un archéologue et le regard d’un artiste. Alors, on a décidé de prendre la plume pour lui rendre hommage. Avec cet article, on vous donne tout ce qu’il faut savoir sur la céramique : sa définition, ses familles (terre cuite, faïence, grès, porcelaine), son histoire, ses procédés de fabrication et ses usages. Préparez-vous à découvrir ou redécouvrir le matériau le plus passionnant du monde.

La céramique : une histoire ancestrale racontée par la terre

Difficile de débuter sur un ton convenu lorsque la céramique s’impose comme le manifeste le plus obstiné de la main humaine sur la matière. Peut-on sérieusement parler d’un simple art décoratif ? Laissez-moi vous arrêter tout de suite. La céramique, c’est l’art brut, enraciné, besogneux et sublime, de l’argile métamorphosée par le feu. Je vis cette passion avec la suspicion critique de celle qui sait que derrière chaque bol imparfait, il y a une histoire de géologie, de hasard, et d’obsession créative.

« La céramique est bien plus qu'un simple matériau : c'est une conversation millénaire entre l'homme et la terre, qui mérite d'être écoutée avec l'oreille d'un archéologue et le regard d'un artiste. »

Qu'est-ce que la céramique au juste ?

L’argile, ce résidu géologique collecté depuis les entrailles de nos paysages, ne vaut pas grand-chose tant qu’il n’a pas traversé l’épreuve du feu (et de la patience). La céramique, donc, c’est l’argile cuite, altérée de fond en comble par des températures qui oscillent entre la douce chaleur du four primitif et la fureur des fours modernes. Impossible de l’oublier : sans le feu, il n’y a que de la boue sophistiquée – avec lui, la matière acquiert structure et mémoire. Et pour ceux qui imaginent encore que le potier n’est que cet artisan rêveur au tour, qu’ils viennent seulement observer ce processus alchimique où tout bascule.

L'étymologie et l'origine de la céramique

Avouons-le, le mot "céramique" n’est pas né dans un catalogue d’ameublement mais dans l’Athènes antique. Héritage du grec keramos (signifiant « argile »), il concentre toute une mythologie d’ateliers poudreux et de quartiers industriels – saviez-vous que le quartier des potiers d’Athènes s’appelait justement Kerameikos ? Ce terme recouvre des millénaires d’expérimentations, de ratés (nombreux !), d’objets utilitaires ou rituels. La céramique n’est pas une lubie occidentale ou orientale, c’est un langage universel.

La transformation de l'argile par le feu

Le détail qui change tout ? Le feu, évidemment. Sans la cuisson, l’argile se délite, se dissout, retourne à l’anonymat minéral. C’est seulement lorsque la température grimpe au-delà de 600°C (et souvent bien davantage) qu’un miracle s’opère : les particules fusionnent, les pores se resserrent, la matière devient solide, parfois translucide – c’est ce que les puristes nomment le frittage. Une anecdote pour briller ? Les potiers néolithiques rataient souvent cette étape, et c’est précisément grâce à leurs échecs archéologiques que nous pouvons encore toucher aujourd’hui des fragments vieux de 8000 ans. Qui peut en dire autant d’une chaise Ikea ?

Les différentes familles de céramiques décryptées

La terre cuite et la faïence

Laissons de côté les fioritures : la terre cuite, c’est la céramique originelle, la matrice de toutes les expériences potières. Depuis la Mésopotamie jusqu’à nos terrasses provençales, elle se distingue par sa porosité, sa couleur brun-rouge et son humilité apparente. Fragile face au gel, terriblement perméable, elle n’a jamais prétendu à la sophistication. Pourtant, elle façonne encore pots, tuiles, jarres et statuettes utilitaires : un archétype rustique qui supporte l’usure… jusqu’à un certain point !

La faïence est l’évolution vaguement prétentieuse de la terre cuite. Plus blanche, plus douce sous les doigts, elle doit sa transformation à une cuisson entre 900°C et 1200°C. Sa porosité reste un défaut gênant : impossible d’y verser de l’eau sans tout perdre ! Le détail qui change tout ? L’émail. Il nappe la surface de la faïence, lui offre une armure colorée et brillante – pensez à ces plats de grand-mère ou à des azulejos espagnols. Leurs décors éclatants n’existeraient pas sans cette fine pellicule de verre. C’est là que l’artisan se mue en miniaturiste, où la couleur devient langage.

N’allez surtout pas croire que l’histoire s’arrête là. Quiconque pense que la céramique se résume à un vulgaire pot de fleurs n’a probablement jamais rencontré une porcelaine de Limoges ou un grès technique dernier cri.

Le grès : robustesse et durabilité

Le grès n’a que faire des modes. Il affiche une solidité à toute épreuve, fruit d’une cuisson à plus de 1200°C qui ferme ses pores et le rend quasiment imperméable. Peut-on sérieusement douter de sa supériorité technique ? Utilisé aussi bien pour les services de table raffinés que pour des carreaux architecturaux ultrarésistants, il ne craint ni le gel, ni l’acide, ni le temps. Sa texture, souvent légèrement rugueuse voire granuleuse, s’adresse à ceux qui apprécient la matière brute. Anecdote pour amateurs de détails abscons : c’est précisément la tolérance du grès aux écarts thermiques qui explique son succès dans les fours industriels et les laboratoires (et non sa beauté, désolé pour les romantiques).

La porcelaine : élégance et finesse

La porcelaine est le parangon de l’arrogance céramique. Originaire de Chine (il fallait bien que l’Empire du Milieu invente quelque chose que l’Europe mettrait des siècles à copier), elle repose sur le kaolin, ce minéral rare qui lui donne translucidité et dureté. Sa cuisson à plus de 1300°C la rend vitrifiée dans la masse : essayez donc de la rayer avec une clef ! L’Europe s’est longtemps rongée les ongles devant ce secret jalousement gardé, jusqu’à ce que Sèvres et Limoges (entre autres) prétendent à leur tour à l’excellence. Peut-on sérieusement confondre une tasse de porcelaine fine avec une banale faïence ? Ceux qui osent méritent une punition décorative.

Les céramiques techniques : science et innovation

Chers amateurs de vintage décoratif, passez votre chemin. Les céramiques techniques – oxydes d’aluminium, carbures de silicium, nitrures divers – propulsent l’argile sur d’autres orbites. Leurs performances dépassent l’imagination bourgeoise : résistance thermique extrême, résistance mécanique faramineuse, inertie chimique époustouflante. On les retrouve dans l’aérospatiale (protection thermique des navettes), la médecine (prothèses articulaires biocompatibles), ou l’électronique (isolants de puissance). Le détail qui change tout ? Même Cy Twombly aurait jalousé la blancheur aseptisée de certains composants en alumine !

La diversité des céramiques est une galerie d’innovations où chaque matériau, de la terre cuite la plus humble au composite spatial, raconte sa propre révolution silencieuse.

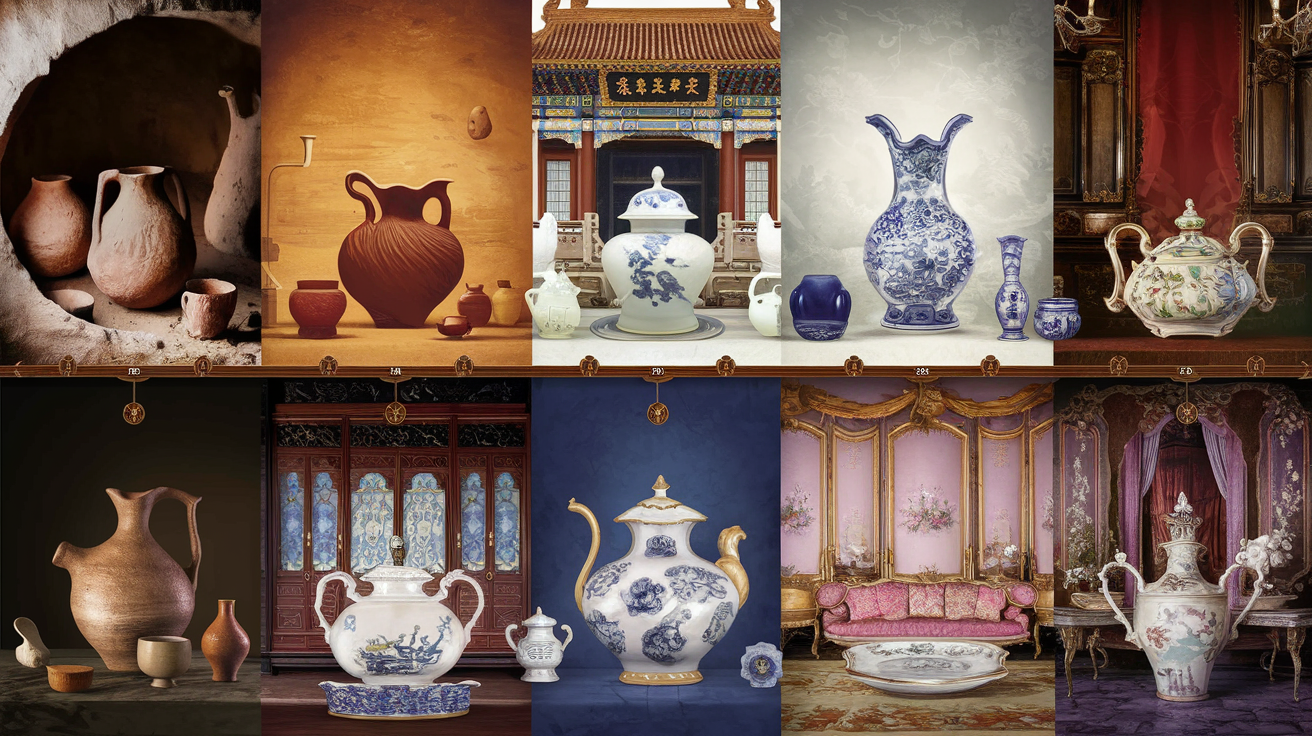

L'histoire fascinante de la céramique à travers le temps et l'espace

Avouons-le, l’histoire de la céramique est loin d’être ce récit poussiéreux réservé à des érudits binoclards. C’est un palimpseste de gestes, d’accidents et d’inventions qui a traversé tous les bouleversements humains. J’aime à dire que la céramique, c’est un filigrane discret dans l’aventure de l’humanité, et il est grand temps de mettre en lumière ses étapes les moins anecdotiques.

Des premières poteries du Néolithique aux civilisations antiques

Impossible de parler céramique sans s’agenouiller devant ses origines néolithiques. Dès 6500 av. J.-C., l’« aube de l’art céramique » s’annonce dans le bassin méditerranéen avec la fameuse céramique imprimée. Pas d’Instagram, pas de notoriété, juste des mains calleuses et une utilité brutale : stocker, cuire, survivre. Les toutes premières poteries, découvertes en Chine ou dans les villages d’Anatolie (Catal Höyük), témoignent du lien viscéral entre la terre et le quotidien. La Mésopotamie, l’Égypte, la Grèce embrayent, chacune raffinant la technique : l’Égypte façonne ses canopes rituels, la Grèce, elle, sublime l’amphore – et invente la publicité de quartier avant l’heure avec ses signatures d’artisans. Peut-on sérieusement affirmer que la céramique n’a pas accompagné chaque étape du génie humain ?

La Chine, berceau de la porcelaine

Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur la porcelaine européenne. La vraie révolution se joue en Chine, où l’invention du kaolin et des fours à très haute température, dès le IIIe siècle, propulsent la porcelaine au rang de trésor impérial. Ses pièces translucides, réservées d’abord aux élites, témoignent d’une maîtrise matérielle et esthétique inégalée. Les techniques de tournage, moulage et décoration main transforment chaque objet en manifeste politique ou poétique. Le détail qui change tout ? L’obsession chinoise pour la blancheur parfaite – bien avant que le mot « minimalisme » ne pollue nos comptes Instagram. Pour les curieux avides de détails sur l’artisanat asiatique, je vous recommande de poursuivre votre lecture sur les arts asiatiques.

L'Europe et le Moyen-Orient : centres de production et d'innovation

En Europe et au Moyen-Orient, la céramique devient désespérément mondaine. Arezzo en Italie, La Tène en Suisse, Kairouan en Tunisie ou encore les ateliers caravaniers de Thāj dans la péninsule Arabique : tous rivalisent d’inventivité. Les échanges commerciaux irriguent les styles et techniques, glaçant les jalousies locales. L’adoption du décor émaillé, les innovations dans les pâtes et glaçures transforment les ateliers en laboratoires sociaux – avouons-le, rien de moins. Les poteries médiévales, les azulejos ibériques ou les faïences ottomanes incarnent un dialogue ininterrompu entre l’Orient et l’Occident, bien avant que les marchands ne s’accordent sur le prix du baril ou du blé.

La Manufacture de Sèvres et la céramique à l'ère industrielle et artistique

Arrive ce moment où nous nous sentons tous un peu ridicules face au raffinement de Sèvres. Créée en 1740 sous Louis XV à Vincennes puis transférée à Sèvres, cette manufacture nationale élève la céramique à un niveau où technique et art fusionnent – enfin ! D’abord imitatrice de la porcelaine chinoise (un complexe occidental qui ne meurt jamais), Sèvres invente son propre langage : couleurs inédites, formes outrageusement élégantes, collaborations avec les meilleurs artistes. L’ère industrielle voit la céramique passer de l’objet rare à la production en série… mais chez Sèvres, chaque pièce reste un manifeste. Nous héritons aujourd’hui de cet esprit d’excellence, où innovation et tradition s’affrontent sans jamais se réconcilier tout à fait.

La céramique n’est jamais figée : elle circule, s’adapte, se révolte contre l’obsolescence. Ignorez-la à vos risques et périls.

Les secrets de fabrication et le vocabulaire essentiel

Peut-on sérieusement aborder la céramique sans disséquer sa cuisine interne ? Le jargon du céramiste n’est pas une coquetterie : il traduit une science patiemment acquise, où chaque geste, chaque terme, pèse lourd. Décryptons sans tabou les secrets d’atelier, du pétrissage à la tribologie.

Du façonnage à la cuisson : étapes clés

Le parcours de l’argile vers son couronnement céramique commence par l’extraction : une sélection qui ferait pâlir n’importe quel chef étoilé. Vient ensuite le pétrissage, pour éliminer les bulles d’air et uniformiser la matière. Le façonnage — via tournage, modelage ou estampage — offre à la terre sa première forme : cylindre basique ou arabesque ambitieuse, votre ego décide. Puis l’inconfortable séchage (la moindre précipitation = fissure fatale), suivi de la première cuisson dite dégourdi (souvent autour de 900°C), où l’objet devient poreux mais solide. Place alors à l’émaillage, ce bain de verre liquide qui scelle l’avenir visuel et tactile de la pièce, avant la cuisson finale, parfois à 1300°C. Anecdote d’atelier : le moindre courant d’air peut anéantir des heures de travail. Avouons-le, la patience est ici une vertu de survie.

Le frittage, l'engobe et le dégourdi : procédés essentiels

Avouons-le, ces termes peuvent intimider, mais ils sont la clé de la compréhension ! Le frittage est ce processus mystérieux où, sous l’effet de la chaleur (sans atteindre la fusion totale), les particules d’argile se lient et solidifient la pièce ; imaginez une salle pleine de gens qui finissent par s’agripper sous la pression — voilà le frittage. L’engobe ? Un enduit d’argile liquide colorée appliqué avant cuisson pour décorer ou uniformiser la surface, subtile couche qui fait toute la différence entre un bol anonyme et une pièce signée. Le dégourdi enfin, première cuisson stratégique qui prépare l’objet à l’émaillage (à ne pas confondre avec un produit fini : il n’est qu’un brouillon solide).

Glaçure, chamotte, pâtes tendre et dure : vocabulaire technique

La glaçure n’est pas seulement une coquetterie brillante : c’est une pellicule de verre protectrice et esthétique, dictant couleur et texture. La chamotte, ces grains de terre cuite incorporés à l’argile, préviennent les fissures et offrent des surfaces texturées — un must pour les amateurs de rugosité tactile. Question de pâte : la pâte tendre (faïence, porcelaine tendre) cuit à plus basse température et reste plus fragile ; la pâte dure (grès, porcelaine dure), c’est la bête de somme de la céramique, résistante et imperméable. Peut-on sérieusement confondre ces mondes ? Certainement pas.

Tribologie et céramiques techniques : performance et innovation

Dans le domaine des céramiques techniques, la tribologie (science de la friction, de l’usure et de la lubrification) impose son règne discret. Ces matériaux sont conçus pour résister à des contacts extrêmes, minimiser l’usure ou optimiser le glissement dans des environnements de haute technologie. Le détail qui change tout ? Leur utilisation dans des prothèses articulaires ou des moteurs spatiaux, là où aucune autre matière ne survit. Auriez-vous parié là-dessus il y a dix ans ? Moi non plus.

Le monde de la céramique est une partition de gestes et de termes, indomptable mais fascinant : qui croit tout savoir s’y brûlera vite les doigts.

La fascination contemporaine pour la céramique

La céramique dans nos maisons : art de vivre et fonctionnalité

Imaginer un intérieur contemporain sans la moindre pièce de céramique artisanale est impossible. La céramique s’impose en 2024 comme l’antidote à la standardisation plastique, offrant singularité, authenticité et tactilité. Vases à l’émail imparfait, assiettes murales devenues totems graphiques, carreaux signés : chaque objet, forgé par la main d’un artisan, insuffle à l’espace un supplément d’âme. Rien n’égale ce choc visuel d’une pièce unique tranchant avec l’uniformité des productions industrielles. Les tendances actuelles célèbrent l’asymétrie, le geste visible, la matière brute : lire plus sur la décoration céramique.

Les céramistes d'aujourd'hui : réinvention et audace

Les céramistes contemporains sont des alchimistes qui osent tout. Leur talent : fusionner savoir-faire ancestral et innovations pointues : impression 3D, émaux expérimentaux, hybridation des matériaux. Ils démontrent qu’on peut bousculer la tradition sans la renier : il suffit d’observer les ateliers mêlant four à bois médiéval et outils numériques dernier cri. Cet engouement n’est pas une mode, mais une rébellion contre l’uniformité, un retour exigeant à la pièce signée, pensée, débattue, imparfaite.

L'avenir de la céramique : durabilité et innovations

L’avenir fait grincer les dents des conservateurs. La céramique s’empare de la durabilité avec un panache inégalé : recyclage des terres, réduction de l’empreinte énergétique, matériaux composites nouvelle génération. Les innovations incluent l’impression 3D céramique (un robot façonne déjà des vases plus vite qu’un potier insomniaque), surfaces intelligentes, prothèses biocompatibles ou carreaux purificateurs d’air. La céramique a cessé d’être l’apanage de l’artisanat poussiéreux : elle dialogue aujourd’hui avec la science et le futur.

Le détail qui change tout ? La céramique n’a pas fini de muter, ni de nous surprendre. Ceux qui ne la prennent pas au sérieux aujourd’hui seront les premiers dépassés demain.

Embrasser la richesse millénaire de la céramique

La céramique n'est ni un vestige ni une tendance : c’est une archive vivante qui relie passé, présent et futur dans chaque éclat d’argile cuite. La réduire à de la simple décoration serait une erreur. Chaque pièce, aussi humble soit-elle, est un fragment de l’ingéniosité humaine. Osez toucher, collectionner, questionner la céramique — c’est ouvrir une fenêtre sur notre histoire et sur le vertige de la création. Au fond, la céramique n’attend que votre regard pour continuer d’exister.